“سجنت سيدنا الحسين وسجنتنا”…

يسجل المقريزي في كتابه “المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار” رواية تاريخية تشير إلى أن السماء بكت على الأرض دماً يوم قُتل الحُسين بن علي، وينقل عن علي بن مسهر، قال: “حدثتني جدتي، قالت: كنت أيام مقتل الحسين جارية شابة، فكانت السماء أياما كأنها عُليقة، وروي أن السماء أمطرت دماً”.

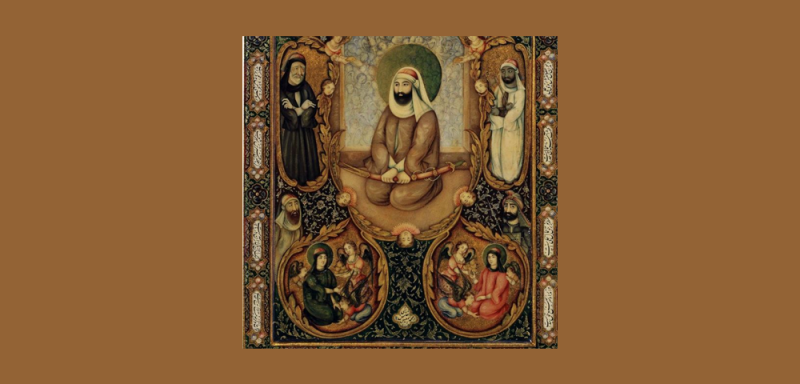

وعلى الرغم مما تبدو عليه هذه القصة من مبالغة وما تحمله من مفارقة منطقية تجعل منها نسقاً أسطورياً أكثر منها رواية تاريخية، تشير إلى قوة حضور شخصية الحسين بن علي في تاريخ المسلمين ووجدانهم، وتدل على مركزية حادثة مقتله في محرم سنة 61هـ / 680م مع ثلاثة وعشرين رجلاً من أبنائه وإخوته وأحفاد فاطمة الزهراء ابنة نبي المسلمين، في كربلاء بأرض العراق على يد جيش يزيد بن معاوية حاكم بلاد الشام وأمير المؤمنين وخليفة نبيهم من 60هـ / 680م إلى 64هـ / 683م.

“لما قتل الحسين بن علي بكت السماء عليه وبكاؤها حُمرتها”

– القطب أبو الحسن السري السقطي

بل إن إصرار المقريزي على تسجيل تلك الرواية في كتاب المواعظ بعد مرور ما يزيد عن سبعة قرون من مقتل الحسين، وهو المؤرخ المخضرم الملم بأدوات علوم الجرح والتعديل، والعالم بمفهوم الاستنباط والعلة عند ابن خلدون، يرشدنا إلى فهم الحالة المعرفية التي تجذرت داخل الشخصية المصرية على وجه الخصوص، وأصبحت جزءاً اصيلاً من تكوينها الديني، خاصة بعد الوجود الفاطمي (الشيعي) في مصر الذي امتد قرنين من 969م حتى 1171م، واستمر الفكر نفسه المتعلق بآل البيت حتى بعدما فرض صلاح الدين الأيوبي وخلفاؤه الإسلام السني.

ومنذ بني مسجد الحسين سنة 1154 ميلادية في عهد الفاطميين، أرسيت معالم وطقوس الدولة الفاطمية وظلت مسيطرة على مشهد الحكم في مصر زمناً طال إلى ما بعد نهايتها.

وكان المشهد الحسيني وساحته الفسيحة الخضراء مركزين لتلك الطقوس، فمن تلك الساحة مر موكب الخليفة وحملة الصولجان والصواني الذهبية الحافلة بأصناف الحلوى المُختلفة. وإليها وفدت تجمعات العوام بهدف الاحتفال والابتهاج، وحولها تُضاء الحوانيت بالشموع وتفرش الأرض بالرمال وتُنصب الأسمطة وتكثر الأغذية ويعم الفرح أرجاء المحروسة.

في حضرة الإمام

يكتب المقريزي في وصف الاحتفالات في ساحةالحسين: “يحضر القاضي والداعي والشهود وقراء الحضرة، ويجتمع الناس على اختلاف طبقاتهم فيقرأ القراء وينشد المنشدون، ويفرش سماط مقدار ألف زبدية من العدس والملوحات والمخللات والأجبان والألبان والأعسال والفطير والخبز”

وإن اختلط الأمر على الكثيرين منا باعتقادهم أن هذا الاحتفال هو مولد الحسين، فإن المقريزي يخبرنا أن الأصل في هذا الاحتفال هو حمل رأس الحسين إلى مصر من بلاد الشام، وتحديداً من مدينة عسقلان في اليوم الثامن من شهر جمادى الآخرة من سنة 548هـ /1154م، ويذكر أن “هذا الرأس الشريف لما أخرج من المشهد بعسقلان وجد دمه لم يجف، وله ريح كريح المسك، فقد به، وأنزل إلى قصر الكافوري، ثم حمل في السرداب إلى قصر الزمرد، ثم دفن عند قبة الديلم، فكان كل من يدخل يقبل الأرض أمام القبر، وكانوا ينحرون في عاشوراء الإبل والبقر، ويكثرون النواح والبكاء، ولم يزالوا على ذلك حتى زالت دولتهم” في إشارة إلى الفاطميين.

حاولت جماعة الإخوان المسلمين ومن بعدها السلفيون تغيير اتجاهات المصريين نحو الأضرحة وزيارة آل البيت في إطار محاربتهما للإسلام الصوفي، إلا أن خطابهما لم ينجح في إقصاء المشهد الحسيني عن موقعه الوجداني عند المصريين

وإن كان ما يخبرنا به المقريزي عن واقعة انتقال رأس الحسين زمن الفاطميين يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات، بل قل إن هذه الرواية هي واحدة من عدة روايات تاريخية آخرى للقلقشندي وابن عبد الظاهر حول الواقعة نفسها، وأبرز تلك الروايات ما سجله المؤرخ عثمان بن محمد مدوح الحسيني في كتابه “عدل الشاهد في تحقيق المشاهدة”، عن الإصلاحات العمرانية والتوسعات التي أجراها الأمير عبد الرحمن كتخدا عام 1175 هـ/ 1761م على المشهد الحسين ومقامه، ومحاولته إثبات وجود رأس الحسين في حضور المشايخ والقضاة. وهي كلها تظل روايات تاريخية لا يمكن الحسم فيها من دون إخضاعها إلى عملية طويلة من البحث التاريخي الدقيق، وإن كانت الشخصية المصرية قد حسمت أمرها وشكلت وعيها واختارت تحيزها وفقاً لهواها التاريخي.

وإن كنا نعلم تاريخياً أن منطقة خان الخليلى والمقاصيص (ورش الصاغة حالياً) هي مقابر الفاطميين التي أزيل رفات أجسادهم في إطار حملات صلاح الدين ووزيره قراقوش بالتنكيل بهم ومحو حكمهم، فمحو المقابر والتنكيل بالأجساد لم يمح الطقوس التي استقرت في وجدان المصريين وظلت الطقوس المرتبطة بالمشهد الحسيني وفي ساحته جزءاً أصيلاً مُترسخاً في الشخصية المصرية تحركه محبة آل بيت النبي. وبقيت تلك الطقوس المرتبطة بالحضرة الحسينية مئات السنين بعد موت صلاح الدين ووزيره، حتى جاء القرار الرئاسي بـ”تطوير مشاهد ومقامات آل البيت” وأسس المفتي العام علي جمعة شركته أو مؤسسته لتولي أعمال “التطوير”.

تاريخ “تطوير” الحسين

ظلت الساحة (المشهد الحسيني) مقصد مريدي الحسين ومحبيه في زمن المقريزي حتى بعد ما جرى من وقائع يستفيض شيخ المؤرخين المصريين في ذكرها.

ففي عهد العاضد لدين الله، آخر الخلفاء الفاطميين، تبنى وزيره يوسف بن أيوب خطة لطمس الوجود الفاطمي وأثره المذهبي والاجتماعي، بعد أن صار الوزير حاكماً اشتهر في كتب التاريخ باسم صلاح الدين الأيوبي.

استند صلاح الدين إلى قوة السلاح وشرعية الانتصار في التحولات الدينية والاجتماعية ذات البعد السياسي التي فرضها على المصريين، لكنه لم ينجح في محو حب آل البيت والتعلق بهم، ولم يتمكن رغم البطش من إلغاء زيارة مشاهد أهل البيت وإقامة احتفالات الموالد، خاصة أن تقليد “المولد” هو تقليد احتفالي مصري قديم ارتبط بالآلهة والحكام، واستمر في مصر المسيحية التي شهدت موالد الشهداء والقديسين، ثم مصر المسلمة التي تعلقت بالأولياء وأبناء النبي وأحفاده.

حاولت جماعة الإخوان المسلمين مدعومة بتمويل سخي من الشرق النفطي أن تحول اتجاهات المصريين نحو الأضرحة وزيارة آل البيت في إطار محاربتها للإسلام الصوفي الذي تعلق به المصريون، واجتهدت الجماعات الأصولية (السلفية) في فرض النسخة نفسها من الإسلام السني المتشدد منذ السبعينيات حتى زمننا الحالي، إلا أن الخطاب المعادي لآل البيت النبوي ورفض استمرار النزعة المصرية بالاحتفاء بمشاهد قبورهم، لم ينجحا في إقصاء المشهد الحسيني عن موقعه الوجداني كمقصد يحج إليه المصريون في أي وقت في كل عام.

بعد نشر صور “التطوير”، أصدرت نقابة المهندسين التي تعد، بموجب القانون، المستشار المعماري للدولة، قراراً بتشكيل لجنة من الخبراء في ترميم الآثار لتقييم عملية “التطوير” ووضع تقرير وخطة عمل لإصلاح ما لحق بالأثر من تشوهات

هوس الأسوار

خلال الأسابيع الماضية ارتفعت أصوات محبي الآثار والتراث المعماري تندد بما لحق بمسجد الإمام الحسين وساحته على يد مؤسسة “مساجد” التي يشرف عليها المفتي العام الشيخ علي جمعة، المقرب من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إذ جرى “تطوير” المسجد الذي يزيد عمره على ألف عام، عبر تشويه قبته الأثرية بتمرير خراطيم مسارات التكييف في جسمها. كما أغلقت المؤسسة التي تحظى بدعم من الرئيس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة (التي تولت أعمال الترميم) النوافذ ودمرت القمريات، وطمست العناصر الأثرية بدهانات لا تتناسب مع التصميمات والكتابات والألوان المستخدمة في اللوحات والمقرنصات التاريخية، وقامت بدهان المئذنة التاريخية بدهان ردئ غير لونها التاريخي. وتعد تلك القبة إلى جانب المنارة “المئذنة” من أقدم العناصر الأثرية الموجودة من العصر الفاطمي، ومعهما إضافات أيوبية وعثمانية، بالإضافة إلى مجمل العناصر المعمارية، منها الضريح الحسيني “الباب الأخضر – منطقة انتقال – طاقية”، والجدران بما أضيف إليها من زخارف وكتابات قرآنية بإشراف الأمير عبد الرحمن كتخدا، سجلت جميعها في لجنة حفظ الآثار 1887، وهي مشمولة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لسنة 2021 والتي نصت على معاقبة من يتلف أو يشوه أثراً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، ودفع غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون.

وبعد نشر الصور التي أظهرت التشويه الذي لحق بالأثر، أصدرت نقابة المهندسين التي تعد، بموجب القانون، المستشار المعماري للدولة، قراراً بتشكيل لجنة من المهندسين الخبراء في ترميم الآثار لتقييم عملية “التطوير” ووضع تقرير وخطة عمل لإصلاح ما لحق بالأثر من تشوهات.

وسيبدو الأمر غريباً إذا ما عرفنا أن ما وقع مؤخراً ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها القبة الحسينية للتشوية المعماري، كان ذلك على إثر إصابتها بشروخ عام 1977. وتسجل الدكتورة نعمات أحمد فؤاد في كتابها “قبة الإمام الحسين… قضية حكم”، أن الإدارات المسؤولة لم تحرك ساكناً رغم خطورة تلك الشروخ حتى عام 1983، حين أعلن عثمان أحمد عثمان بصفته نقيباً للمهندسين عن تخصيص مبلغ مقداره ثلاثة ملايين جنيه مصري (كان يعادل وقتذاك نحو مليوني دولار) لإعادة ترميم القبة، وتبعته عملية جمع تبرعات وصلت إلى مليون جنيه، ووصفت نعمات أحمد فؤاد ما قام به مقاول الدولة الأثير، بأنه “هدم وإعادة بناء أكثر منه عملية ترميم”.

خبير معماري: التغييرات التي وقعت في جامع الحسين تعد نموذجاً صارخاً على عدم المهنية، وشاهداً على تضارب اتخاذ القرارات المتعلقة بالحفاظ على الآثار والعمران

ورغم غياب المعلومات الكافية حول ما يجري حالياً داخل الجامع الحسيني وساحته، بفعل إغلاقهما بشكل يكاد يكون كلياً أمام الزائرين والمصلين، يبدو أن العامل المشترك بين الواقعتين هو شركة المقاولات المنفذة لأعمال الترميم وأسعارها المبالغ فيها.

يقول المعماري صلاح أبو الليل لرصيف22 إن التغييرات المعمارية التي وقعت في جامع الحسين تعد نموذجاً صارخاً على عدم المهنية، وشاهداً على تضارب اتخاذ القرارات المتعلقة بالحفاظ على الآثار والعمارة والعمران، مستنكراً “عمليات التخريب المستمرة للتراث العمراني المصري بشكل عام، واستهداف الخصائص المعمارية الأصيلة للمساجد الأثرية على وجه الخصوص، وبسرعة غير مبررة في تنفيذ عمليات التطوير التي لا مفر من أن تفتقد الدقة والمهنية بشكل يؤدى بالضرورة إلى طمس هوية القاهرة التاريخية”.

ويتساءل المهندس المتخصص في أبحاث التراث المعماري عن “الجدوى من السرعة”، و”مدى أهلية مؤسسة مساجد المنوطة بالإشراف على عمليات التطوير تلك، ومصادر تمويلها، في ظل اختفاء غير مبرر لدور وزارة الآثار، وقطاع الآثار الإسلامية، والمجلس الأعلى للثقافة، وكذلك نقابة المهندسين، وجمعية المعماريين المصرية، وغياب صارخ لآليات الرقابة، ما يعفي القائمين على هذه الأعمال من مساءلة موضوعية”.

المساجد للخاصة

واستهدفت عملية التطوير ساحة جامع الحسين وهي جزء أصيل من النسيج العمراني للقاهرة التاريخية المسجلة على قوائم التراث العالمي، وحولتها عملية “التطوير” من فراغ عام إلى صحن للجامع محاط بسور حديدي، خلافاً للأعراف والمحددات العمرانية للفضاءات العامة، ضمن إجراءات مستمرة يظهر فيها عزم غير معلن على مصادرة الساحات العامة في المحافظات المختلفة وعلى رأسها القاهرة. ومن تلك الإجراءات، إلى جانب إزالة الحدائق وتقليصها ورفع رسوم الوصول إليها، ما طال حرم العديد من الآثار والساحات التي شكلت مساحات حرة لتجمع الناس وتواصلهم مع المدينة. من ذلك إحاطة الحديقة المواجهة لقصر عابدين وساحته بسور حديدي وزرعها بالأكشاك، وامتد ميكروب المصادرة والأسوار الحديدية إلى ساحة الإمام الحسين ويستمر في الانتشار ليصيب ساحات مساجد باقي آل البيت إذ أقيم السور نفسه حول مسجد السيدة رقية، ويصيب قريباً مسجد وساحة السيدتين نفيسة وعائشة.

ويؤكد أبو الليل أنه يشترط في عمليات التعمير أن تلبي حاجة البشر، وتخدم عاداتهم الاجتماعية. وأن “التطوير المعماري لا بد أن يستهدف متطلبات الناس ويراعي ثقافتهم، لا أن يعمل على عزلهم باستخدام الحواجز في ظل حاجتهم للتلاحم مع الحجر، بل يجب أن يمرر التطوير العمراني عبر المشاركة الشعبية من خلال تشكيل لجان استماع شعبية مكونة من متخصصي الترميم والآثار، وهو الأسلوب المعمول به في العديد من جمعيات حفظ التراث بهدف تحديد احتياجات سكان المناطق المستهدف تطويرها”.

ويتساءل أبو الليل عن جدوى إحاطة الساحة الحسينية بسور يتجاوز طوله الثلاثة أمتار، يؤدي بالضرورة إلى حجب الجامع عن رؤية من هم في محيطه، في حين يمكن أن يؤدي الغرض نفسه سور لا يتجاوز المترين بفراغات واسعة، محافظاً على الرؤية.

ويستنكر القول إن هدف الأسوار هو القضاء على ظاهرة التسول وانتشار الباعة داخل حرم الجامع الحسيني، في حين أن ما تم هو إزاحتهم عدة أمتار، ما خلق حالة من التكدس داخل منطقة الحسين ينتظر أن تدفع زوارها إلى الانسحاب بعيداً عنها، “وهو ما يفضي إلى إنهاء الدور التاريخي للمنطقة، ويحرم سكانها بلا شك من مصدر دخلهم الأساسي”.

الحق في الفضاء العام… ليس في مصر

لا ينفصل الفضاء العام عند هنري ليفيڤر، صاحب كتاب – “The Production of Space” عن أنماط الإنتاج السائدة داخل المجتمعات العمرانية، تلك الأنماط التي تشكل الواقع الاجتماعي وتبلور طبيعة الصراع الطبقي.

وإن كان الفضاء العام يخلق واقعاً خاصاً فهو لا ينفصل كلياً عن النظريات المستخدمة في التعامل مع أشياء كالسلع والمال ورأس المال، ما يجعل من الفضاء العام أداة ملموسة لقياس واستعراض الهيمنة الاجتماعية والسياسية، الممثلة في الدولة التي ترى في الفضاء العام وسيلة للسيطرة على المجتمع وإدارته. ومن ثم يصبح الفضاء العام مجالاً للصراع الطبقي والاجتماعي.

وإن كانت المدينة عملاً إبداعياً، أكثر منها منتوجاً مادياً صرفاً، فإنها قد تصبح ضحية لهيمنة الدولة والرأسمال، إذ تعمل الدولة و”المقاولة” جاهدتين على احتواء المدينة، وإلغاء صورتها التاريخية من خلال احتكار الوظائف الحضرية، إذ تعمل الدولة من الأعلى في حين يعمل المقاول من الأسفل، من أجل “التأمين” بشكل يفضي دائماً إلى تدمير الشكل الحضري. وعلى الرغم من اختلاف ماهية الدولة والمقاولة، وأحيانا صراعهما، فهما تلتقيان في إنتاج أنماط التمييز، التي تؤدي إلى تدمير مورفولوجيا المدينة وتهديد الحياة الحضرية فيها كعمل إبداعي من إنتاج الأشخاص والجماعات الأصلية، وفقاً ليفيڤر. ونتيجة لذلك التدمير، تفقد المدينة طبيعتها التاريخية وتتحول إلى مجرد “طيف” أو ظل، بل إلى جحيم حضرية، تصير فيها الحياة اليومية لغالبية الناس مجزأة إلى أشلاء، بل أكثر من ذلك، فإن العنصر البشري نفسه يجزأ وتفصل عناصره بعضها عن بعض “حواسه ومختلف ملكاته الشخصية”.

الباحث والمنظِّر العمراني ديفيد هارفي: في ظل السياسات النيوليبرالية، تسعى النخبة السياسية والمالية إلى الاستيلاء على أراضٍ قَیمة یمتلكھا ذوو الدخل المتدني، من خلال نوبات متكررة من “الھدم اللا بداعي” تحمل مسميات التطوير والتحديث والقضاء على العشوائية

أنتجت الرأسمالية والرأسمالية الجديدة مساحة مجردة تتمركز حول “عالم السلع”، ما خلق حالة متوترة من التماهي بين الدولة والمقاولة، إذ تصبح المدينة كمنتج حضاري، سلعة يمكن إعادة إنتاجها وتعبئتها من أجل تعظيم الربح المادي والسياسي والأمني. وفي ظل هذا المنطق وداخل تلك المساحة، تفككت المدينة بصورتها القديمة التي كانت في يوم من الأيام منبع الثروة وموضع تراكم الموارد ومركز الفضاء التاريخي.

لذا يدعونا ديفيد هارفي في كتابه “مدن متمردة… من الحق في المدينة إلى ثورة الحضر”، أن ننظر إلى المدينة باعتبارها ظاهرة رأسمالية، والنظر إلى عملية التمدن كنتيجة عن فائض إنتاج رأس المال. أو بشكل أدق، فإن المدينة هي نتاج إدارة فائض إنتاج رأس المال من خلال عملية التمدن وإعادة الإعمار.

وقد حققت عملية “التمدين” توازناً في الاقتصاد العالمي والأسواق المحلية، وتسببت في استقرار الرأسمالية العالمية بعد عام 1945، عبر إدارة عجز الموازنات التجاري بالاعتماد على عملية التمدن والترويج لمنتجات وأساليب حياة جديدة داخل المدينة، وعمليات طمس تدریجي للفروق بين المدينة والريف، وأصبح الحق في المدینة محصوراً في نطاقات ضيقة، ومقتصراً على نخبة سیاسیة واقتصادية صغيرة.

وبالنظر إلى ما أفضت إليه سياسات الرأسمالية الجديدة “النيو لیبرالیة” من تشكيل الحواجز التي تُعیق التوسع الدائم، الذي قد يخلق متاعب جغرافية واجتماعية، ونظراً لتركز عملية التمدن في أيدي القلة، تم تعميم أخلاقیات فردیة شديدة الأنانية، وأكره الجمهور على الانسحاب السياسي من أي شكل من أشكال العمل الجماعي، وفقاً لهارفي. وأصبحت جودة الحياة في المدینة سلعة في ذاتها، تستهدف بیع أنماط حياة تتمركز حول المجموعات الاجتماعية الصغيرة الأغنى، “وهي مجموعات الرجعية السياسية الحالمة بمدينة نقية خالية من الفقراء، من خلال خلق قطع محصنة ومجتمعات مسورة وفضاءات عامة مخصصة تخضع للمراقبة الدائمة”.

في ظل السياسات النيوليبرالية أيضاً، تسعى النخبة السياسية والمالية إلى الاستيلاء على أراضٍ قَیمة یمتلكھا ذوو الدخل المتدني، من خلال نوبات متكررة من “الھدم اللا بداعي” التي تحمل مسميات التطوير والتحديث والقضاء على العشوائية من خلال استخدام عنف الدولة، ذلك أن تلك السياسات تتبنى مبدأ أن “العنف من ضرورات بناء عالم مدیني جديد على أنقاض القدیم”، ما يؤدي بالضرورة إلى حرمان الجماھیر من أي حق في المدینة، من خلال الاعتماد على صلاحیات المصادرة بإسم التحسين والترميم، وتقديم دوافع بیئیة واجتماعية تخفي وراءها السبب الحقيقي المتركو في الاستيلاء على الأرض والفراغات العامة ذات القيمة المادية أو السياسية أو الأمنية.

ويدعونا هارفي إلى فهم ماهية الصراع الطبقي من خلال النظر للنزاع حول الحيز الحضري ونوعية الحياة داخل هذا الحيز، حيث أن المدينة هي تجسيد عملي للعلاقات الاجتماعية والصراعات الطبقية.

“الجمالية” بدون ناس “ماتنداس”

ساحة الحسين قبل التطوير

حالة من المرارة أصابت الأهالي داخل منطقة الحسين، بعد أن اقتطعت عملية التطوير مساحة كبيرة من ساحة الحسين داخل الأسوار الحديدية، ما يمثل – في نظرهم- تضييقاً على أرزاقهم.

هناك دهشة كبيرة يمكن رصدها بسهولة في عيون زوار المنطقة، نتيجة عزلهم عن الجامع وجدرانه، إذ تعد ملامسة جدران الجامع أمراً ضرورياً للكثير منهم. وكانت نتيجة “التطوير” خلق ممرات ضيقة عوضاً عن الساحة الفسيحة التي باتت مغلقة، ما فتح الباب أمام التدافع والتأفف والمشاجرات أحياناً، في منطقة كانت من أكثر مناطق القاهرة مبعثة على السلام النفسي.

أم هدير البالغة خمسة وأربعين عاماً من مواليد منطقة الجمالية، تبيع البخور في ساحة الحسين على مقربة من الجامع منذ سنوات طويلة. تضع بضاعتها على عربة خشبية لا يتجاوز طولها المتر. ترى أن سِلعتها لا يمكن بيعها إلا داخل ساحة الحسين، لأنها تكتسب قيمتها من قربها من الحسين، تقول: “الزبون مش جاي لي مخصوص ولا هيدور عليا، لو ماشَمش ريحه البخور وهو بيقرا الفاتحة للحسين مش هيشتري مني، اللي بياخد مني أصلا، بياخد بركة ونفحة من سيدنا الحسين”.

تضيف أم هدير أنه مع الموجة الأولى للكورونا أُرغمت و45 سيدة أخرى من بائعات المنطقة، من إدارة الحي وشرطته، على الابتعاد عن الجامع إلى أحد أطراف الساحة، ثم أُرغمن من جديد مع بدء عملية تطوير الجامع على الابتعاد تماماً إلى خارج السور الجديد. إضافة إلى ذلك ورغم ابتعاد أم هدير وعربتها إلى حافة الساحة التي تحولت إلى شارع ضيق يكتظ بالمارة ومحبي الحسين الجالسين إلى جوار السور، فإنها تتعرض لهجوم متكرر من قبل موظفي الحي وشرطته، ومصادرة بضاعتها، وتسجيل محضر إشغال يجبرها على دفع غرامة قدرها 500 جنيه، وقد يصل إلى 1300، ما يعنى أنها قد تضطر لدفع ما حصلت عليه خلال أسبوع من بيع البخور، بدعوى أنها تتسبب في إعاقة الطريق العام.

لا تتصور أم هدير نفسها بعيدة عن الحسين، ولا تعرف سلعة بديلة للبخور، وتستنكر القول إن عليها أن تجد مقراً خارج الساحة الحسينية، مطالبة أن تكون جزءاً من هذا التطوير، ومستفهمة لماذا لا يتم توفير بازارات على الطراز الإسلامي تضم تجارتها وتجارة قريناتها من سيدات الحسين، اللواتي يُعلن أسرهن أو يقدمن الدعم لأزواجهن المحدودي الدخل في ظل غلاء المعيشة: “بيقولوا لى خدي محل برا الحسين! أبيع إيه هناك؟… أنا مش ضد التطوير، بس طورني معاك، إعملي أكشاك إسلامية، ودفعنى إيجار وأنا هدفع إيجار وكهربا على الأقل أضمن إن حاجتي في أمان”.

تدير أم سعاد، 34 عاماً، مقهى زوجها المتوفي قبل سنتين، على مسافة غير بعيدة من ساحة الحسين. تنشغل بطرح أسئلتها عن الأسباب التي دعت إلى استقطاع ساحة الحسين داخل أسوار، مستنكرة الزعم أن السور يمنع المتسولين بقولها “دول كتروا واتكربسوا حوالين السور”.

وتضيف: “هو ده منظر الموسم؟ السنة اللي فاتت في عز الكورونا كنت جايبة عربية فول، وكل يوم على الله اسحر الزباين قدرة فول، وكانت بتجبر والحمد لله. دلوقتي لو جبتها هرمي نصها، الناس هربت من الزحمة، ومافيش قدامنا غير إننا نقسم عدد الشَغيلة على أيام الأسبوع”، في إشارة لما آلت إليه الأمور بعد التطوير، وتقلص أعداد زوار مقاهي المنطقة، ما دفع أغلب أصحابها إلى تقليل أعداد العمال والاستغناء عن خدماتهم، أو تقليص أيام عملهم وهو ما يعرضهم لتهديد اجتماعي بانخفاض مدخولهم أو انقطاعه بصورة نهائية.

وتختم: “راح منظر سيدنا الحسين وجمال سيدنا الحسين، ورا سور باللون الأسود، يجرى إيه لو كان اخضر، انت علشان تشوف جماله لازم تبعد لبعيد، يجرى ايه لو كنت قصرته شوية لكن إنت سجنت الحسين وسجنتنا”.